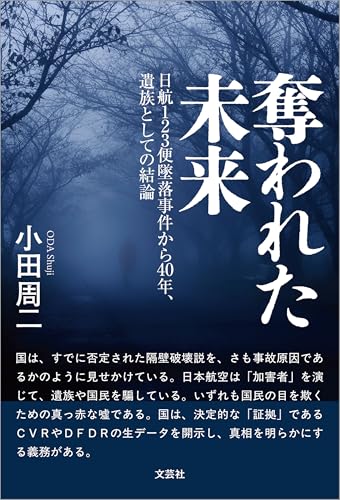

青山透子氏の「日航123便墜落事件 四十年の真実」に続いて、事件後40年周年を機に出版された遺族の一人である小田周二氏の著書を読んだ。研究的な文章が中心の青山透子氏の著作に対して、本書ははるかに読みやすい。

冒頭の第一章「仮説『日航123便墜落事件』」で、筆者が事実と考える3つの仮説が提示されている。そしてそれは青山氏と同じ見解だ。両者は、違う立場・手法でこの事件を追いかけているので、見解を異にする部分があるのかなと思ったりもしたが、少なくともこの仮説については同じ見解を述べている。政府や自衛隊、日本航空などへの追及の手法に多少、見解の相違があるかもしれないが、多様な手法で真実に迫ろうとしているのは、全く間違いではない。これらの本を読む限り、やはり真実は彼らの仮説の中にあるように思われる。

「あとがき」に、筆者の奥さんが数年前に80歳で亡くなられたことが綴られていた。ということは、筆者は何歳だろうかと「著者プロフィール」を見ると、1937年生まれとある。今年でなんと88歳。あの事件からなんと長い年月過ぎたことだろう。筆者が鬱屈した気持ちを抱いたまま、鬼籍に入られるのも、そう先の話ではないだろう。こうしてこの事件は真実が明らかにならないまま忘れ去られていくのだろうか。

この秋から、NHKで「未解決事件」のレギュラー放送が始まった。いつの日か、この番組でこの事件が取り上げられる時が来るだろうか。できれば筆者の小田氏が生きているうちにその放送を見てみたい。その前に、少しでも早くボイスレコーダー(CVR)とフライトレコーダー(DFDR)の元データが公開されることを願っている。真実はそこにあるのだから。

○私が述べる「三つの事件」の第一は、自衛隊が無人曳航標的機と呼ばれる演習機材を123便に衝突させてしまったという事件。第二は、その後も飛行を続けた123便が緊急着陸を試みたにもかかわらず、自衛隊機がそれを妨害して着陸を阻止した事件。そして第三が、なおも飛び続ける123便を自衛隊機がミサイル撃墜したという事件である。…調査報告書が描き出す筋書きでは、123便が墜落した経緯を合理的に説明することがまったくできない。(P25)

○事故調査の手法は…多くの証拠を採集したうえで実験と検証を繰り返し、考えられる複数の仮説の中から最も合理的なものを割り出していく「帰納法」によらなければならない。だが、日本の調査は特定の仮説だけがあたかも確定した「事実」のように扱われ、それに即して任意の証拠に事後的な解釈を積み重ねる「演繹法」によって事故原因を組み立てる。その筋書きに都合の悪い証拠や事象は調査されず、そうした手法に批判的な委員や調査官は追いやられてしまう。(P74)

○1999(平成11)年11月、運輸省は123便墜落事件関連の資料や証拠類、総重量1160kgを破棄するという暴挙に出ている。…折しも日本では、同じ年の5月に…情報公開法が公布されたばかりであり、2001(平成13)年4月からの施行が決まっていた。…ところが、運輸省が…施行前のタイミングで資料を廃棄した結果、…情報公開請求を通じて事故調の調査プロセスを検証する機会が狭められた可能性がある。(P100)

○調査報告書で述べられていることが事実だとする立場に立つとしても、「証拠」を広く開示することは、批判や異論、疑問を一気に晴らすことになるはずだ。その決定的な「証拠」こそ、日本航空が保管しているとされるCVRとDFDRの元データなのである。/これらのデータに改竄の手を加えることなく公明正大に開示することが、123便の墜落をめぐる疑惑や論争を終結させ、犠牲を無にしないためにどれほど重要なことか。(P263)